中国公共采购中的供应商诚信管理

发布时间:2020-12-11 来源:《China: An International Journal》 作者:李晓明 王丛虎 赖福军

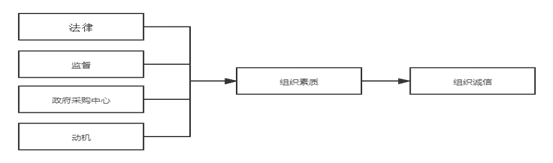

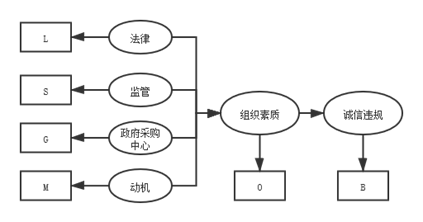

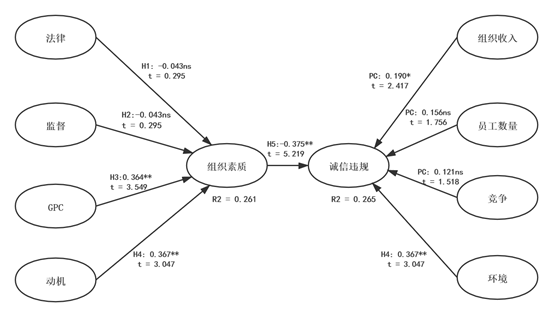

本文旨在找出导致中国当前公共采购中诚信违约的重要因素,并对如何减少诚信违约提出政策建议。文章提出和检验了供应商诚信的理论模型,该模型确定了三个外部因素(即法律法规、监管和政府采购中心)和一个内部因素(即组织动机)作为组织素质的先行因素,而组织素质又反过来制约着组织诚信。通过利用调查数据对模型进行了检验,结果表明,法律法规和监管对供应商没有任何重大影响,但政府采购中心和组织动机对供应商的组织素质产生了积极影响,从而减少了诚信违规行为。因此,本文建议进一步在法律法规和监管方面进行统一改革,以控制供应商的诚信违规行为。

引言

政府是最有影响力的采购者,它通常花费国内生产总值的15%至30%。因此,公共采购是国民经济中的一个关键领域。公共基础设施和/或公共服务的提供通常需要各国政府和组织的共同努力。政府在推动市场实现与经济、环境和社会有关的各种目标起着重要的作用。由于不同国家的政治制度不同,社会文化力量各异,经济发展各不相同,因此需要在不同的国家和地区建立不同的公共管理制度,特别是在像中国这样经历了经济、社会和政治体制巨大变革的国家。鉴于中国的幅员辽阔、经济实力、文化多样性和社会变革的重要性,有必要对中国的公共采购进行研究。

20世纪70年代末中国实行改革开放后,地方政府开始颁布有关公共采购的地方性法律法规,并通过招标启动了公共采购试点方案。中华人民共和国国务院决定在全国范围内建立规范的政府采购制度。国家财政部随后研究了发达国家常见的公共采购制度,推动了公共采购法制化进程。全国人大于1999年通过了规范政府建设项目的《招标投标法》,2002年通过了《政府采购法》,随后财政部和地方政府出台了一系列规定。此外,不同级别的政府都建立了政府采购中心。

但是,由于我国公共采购的起步晚,采购工作不可避免地存在着碎片化的现象。“根据有影响力的‘碎片化权威主义’模型,因为改革政策要求下放权力,减少胁迫或意识形态动员,所以中国的政治制度已变得更加支离破碎。”

仇国平的研究发现:“某些采购官员对改革有误解、一些基层政府能力欠缺,采购过程中普遍存在渎职行为、不坚定的政治意愿以及碎片化的权力体系,这些因素都会削弱改革的作用”。碎片化的采购实践主要是因为同时贯彻执行《招标投标法》和《政府采购法》。这两部法律都是中国公共采购的重要法律,它们分别由国家发展和改革委员会和财政部2个部委制定,因此,两部法律之间存在许多冲突,以此为基础形成的法律法规缺乏系统性,与之相关的监督管理机构也是如此。

中国的公共采购涉及的是公共资金,因此需要承担更大的责任。除了经济责任之外,公共采购还需要履行社会和环境责任。《政府采购法》第9条规定,政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标,包括保护环境,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业发展等。在绿色公共采购中,财政部和国家发展改革委于2004年12月联合发布了《节能产品政府采购实施意见》,将一些产品纳入优先采购清单。2006年10月,财政部、国家环保局联合公布了一份政府采购“绿色清单”。要求清单中的产品必须符合环保局制定的节能标准和环保措施。绿色清单中的产品种类在2007年从14种增加到了19种;产品数量在2008年从2979项增加到7159项。《中华人民共和国残疾人保护法》(2008年)第36条规定:在其他条件相同时,政府采购应优先考虑由残疾人福利机构提供的产品和/或服务。财政部和工信部在2012年联合发布了促进中小企业发展的临时措施,将公共采购中至少30%的预算分配给中小企业。

但实际上,通过公共采购来履行社会和环境责任的措施也难以统一。例如,“对有环境标志产品的优先采购政策含糊不清。虽然规定在采购时应优先考虑这些产品,这些产品在评标时也会得到相应的加分。但是,政策中并没有明确说明要加多少分。因此,不同地区有不同的解释。此外,由于节能和环境友好型产品的价格更高,因此,加一点分也不足以诱使政府采购中心采购这些产品。总体而言,优先采购政策因难以贯彻落实,所以只是一种象征而已。中国的公共采购需要更加清晰和具体的政策来促进社会和环境发展。

此外,中国人长期以来法律意识淡薄,国家法治体系不健全。特别是从法律角度对中国公共采购的文献回顾表明,由于资源欠缺、法律分散和处罚宽松,中国的法律法规缺乏一致性和约束力,在实际过程中对公共采购违法违规行为的惩戒力度不足。

供应商的诚信问题在公共采购中更加凸显。他们某些不诚信的采购行为与信息、招投标和产品都有关联。因此,消除不诚信的采购行为对于中国公共采购的进一步发展至关重要。

本文旨在研究中国公共采购中供应商的诚实信用,重点关注影响供应商诚实信用的法律制度和组织结构特征。全文首先回顾了文献并提出五个假设,而后提供了调查方法、数据分析和结果的详细信息,最后是结语和讨论,进而引起人们对研究局限性和未来研究方向的关注。

假设的理论背景和发展

本文首先确定了公共采购实施的影响因素,然后回顾了西方发展起来的关键理论。作者采用的方法是“在应用该理论之前先识别潜在要素,这意味着在最终确定模型以建立可检验的假设之前,先检查定义、假设和基本逻辑”。

公共采购实施

Pressman和Wildavsky在其具有里程碑意义的案例研究中发现,由于政策实施的动态性和复杂性,即使是设计良好、资金充足且得到支持的计划也可能会失败。由于政策实施涉及在资源约束和目标之间持续切换的过程,因此,在设计政策时,政策制定者应考虑政策实施者的环境适应性。

研究人员已经确定了三种不同的政策实施方法。自上而下的政策实施方法被视为一种合理的管理过程,执行应强调目标的清晰度、层级数量的限制和集中化,其中高层的官僚控制很可能达到预期的结果。这种方法认为,成功的政策执行是利益攸关方,特别是那些直接受影响的利益攸关方积极参与决策各个阶段的结果,包括问题的确定、政策的制定和有效的执行。然而,这两种方法都不是没有缺点的。到20世纪90年代,综合方法试图整合自上而下和自下而上的方法,引起研究人员对政府间关系、政治背景和冲突的关注。

每个国家都有其独特的政治、经济和文化体系,这会极大地影响其决策和政策实施。 中国是单一制国家,其中的权力完全由中央政府掌握,而地方政府仅被授予某些权力且必须服从中央政府的命令。中央政府还控制着全国大部分税收。此外,中国是威权政体。因此,中国的政策制定采取自上而下的方法,公共采购的实施也是如此。

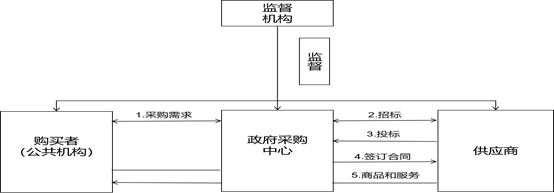

在这种自上而下的监管模式下,公共采购政策的实施遵循着类似的等级关系:中央政府、省和县市。中央政府颁布了公共采购政策和法规,这些政策和法规贯穿各行政层级。市政府为其采购中心提供了基础资源,包括该中心的人事政策、预算、经济资源和内部结构;监督机构具有检查监督的行政执法权。当前的做法是多种多样且相对分散的,王丛虎和李晓明建议建立一个更加统一的监督机构。政府采购中心是指定的公共采购政策实施者,管理着整个采购流程。图1展示了政策实施模型,对于典型的购买,购买者(公共机构)将购买需求发送给政府采购中心,该中心将这些需求发布到其网站上,并识别和邀请供应商参与。

供应商向政府采购中心投标。买方和政府采购中心,有时还包括外部的评审专家,共同评估这些出价,并选择最佳供应商。然后,供应商向买方提供商品和服务。《政府采购法》第四十八条还规定,投标人可以分包履行合同。由于投标人必须通过某些资格才能投标,因此分包不应构成合同的主要部分。此外,投标人应在招标文件中指定分包部分,并且分包合同实施计划必须事先得到买方(公共机构)的批准。

图1 中国典型的公共采购实践

资料来源:王从虎、李晓明,中国集中公共采购:任务环境与组织结构[J].公共管理评论,2014, 16(6):900-921.

本文认为,法律法规、监管机构和政府采购中心是影响公共采购供应商的三大外部力量。例如,中国的法律法规规范了公共采购的所有采购行为;监督机构对采购人、政府采购中心和供应商进行监督,处理投诉和申诉,并在必要时对招标投标进行现场监督;而政府采购中心则负责管理整个采购过程。

组织素质与信用

Barry和Stephens提出了一个关于“信用”的书面定义:“在抽象的层面上,坚持言行一致的原则,如果你愿意的话,这就是‘信用’一词书面定义的基础”。在组织理论、公共行政和公共采购的文献中,信用问题一直是研究者关注的焦点。

从道德、法律和经济等方面来看,信用管理都是至关重要的:“公司在道德上有责任防止失信行为并鼓励守信行为”,“公司有义务根据法律和判例法保证自己和员工的信用”,“违反信用会有金钱损失而守信行为能得到物质嘉奖”。Paine展示了因违反信用或不道德行为而在道德、法律和经济上遭受损失的各种组织案例。她认为,人们曾经熟悉的道德观是个人主义的、不变的、不受组织影响的,这一点经不起推敲。因此,组织应负责管理信用。一项有效的信用管理战略应包括行为准则、指导性价值观和承诺、明确的沟通、相关法律领域的培训、报告和调查潜在不当行为的机制、审计、控制以及奖惩。实施信用管理战略后,组织甚至可以在业绩增长方面获得实质性收益,并且更少被投诉和法律惩罚等。换句话说,诸如业绩增长,减少投诉和避免法律惩罚这些动机鼓励各组织提高他们的信用标准。

公共部门也制定了相当多基于价值的战略,其中就包括信用管理。斯科特调查发现了“近年来,香港政府正试图用价值基础要素来补充其高度成功的、基于规则的反腐败战略,这一做法强调了确保个人信用和避免利益冲突的重要性”。“在实践中,由于规则不能涵盖所有可能发生的情况,并且人们很难完全相信,仅仅以价值引导就能防止腐败行为,所以这两种策略都被普遍采用。如果判断二者发展的总体趋势的话,那么近年来基于价值基础的策略获得的支持似乎越来越强”。斯科特的另一个重要发现是,公职人员往往变得体制化。经证实,韩国公共组织的绩效和信用之间存在正相关关系,并且随着信用信息融入绩效评估,信用水平也得到了提高。中国也不例外,“自20世纪80年代初改革开放以来,中国政府一直在进行一场激烈的反腐战争”。“信用管理往往通过自上而下的强制性要求或自下而上的地方性规范来开展”。这些卓越成就都表明了信用管理在公共部门的重要意义。

当相互冲突的利益被错误地权衡时,违信行为就会发生。Kaptein提出了三种困境:“纠缠之手(entangled hands)”困境,是指员工个人利益与组织利益之间的紧张关系;“多手(many hands)”困境,是指组织中个人和集体的工作、任务和责任之间的紧张关系;“脏手(dirty hands)”困境,是指组织利益和利益相关者利益之间的紧张关系。

因此,信用管理需要保持组织素质的重要特征,包括制定行为准则,为员工提供正式的期望,为员工提供明确和一致的期望以让员工做出负责任的选择,奖励做出负责任选择的员工,惩罚做出不负责任选择的员工。有关组织理论的文献表明,这些组织素质特征减少了不同组织中的违规失信行为。本文旨在将这些一般结果应用于中国的公共采购供应商。

经济合作与发展组织(OECD)对公共采购中“信用”的定义为:“信用可以被定义为根据计划的正式目的来使用资金、资源、资产和权力,以使其符合公共利益。此外,从‘信用’的对立面‘违信’出发,也能够帮助制定防止公共采购领域违信行为的有效战略”。违反信用的行为包括:腐败;“欺诈和盗窃资源,例如在产品交付过程中以低劣残次产品替代;公共服务和公共就业中的利益冲突;串通;滥用和操纵信息;公共采购过程中的歧视性待遇”以及组织资源的浪费和滥用。

诚信对中国的公共采购至关重要。根据《中国企业家调查》,46.5%的企业家表示,缺乏社会诚信是中国当前经济发展的主要问题,也是所有已回答问题中第二常见的问题。研究人员一致认为,违反供应商诚信的研究对于公共采购长足发展仍然至关重要,必须在这一领域进行更多的研究。诚信也是建立组织间和人际信任的关键结构,信任对政府和供应商至关重要关系。

因此,本文着眼于组织层面(供应商)的诚信以及中国公共采购系统中供应商的不诚实行为(如违反诚信的行为)。文章研究了公共采购供应商在信息、出价和产品三个方面违反诚信的可能性,并解释了他们的这些行为。

图2 供应商诚信模型

资料来源:作者建构的理论模型

假设发展

如图2中的概念模型所示,法律法规、监管机构、政府采购中心和组织动机共同决定和定义了组织素质。对中国公共采购实施情况的文献回顾确定了对该制度产生影响的三大外部力量(法律法规、监管机构和政府采购中心)。对组织素质和诚信的文献回顾进一步确定组织动机是另一个因素。这四个因素共同定义和塑造了组织素质,而组织素质又决定了组织的完整性

由于中国实行统一的政治制度,权力由中央政府掌握,而地方政府则仅在中央政府的指挥下被授予某些权力。中国的公共采购在这种自上而下的现实中运作,采购政策的实施从上到下具有等级层次:中央政府,省和县级市。十多年前,通过了《招标投标法》和《政府采购法》,并颁布了一系列涵盖政府采购(办公室和一般设备);工程建设(政府投资和基础设施);道路建设(公路,航空路线及相关设施);房屋建筑(公共房屋);药品和医疗器械(公立医院);土地使用权和采矿权转让(财产交易)六类采购的法律法规。中央政府起草了公共采购政策法规,并在各个层次上予以颁布。市政府为建立采购中心提供了基本的环境和资源,包括采购中心的人事政策、预算、经济资源和内部结构。尽管其中一些法律法规的实施存在分歧和冲突,但作者认为这些影响是次要的。因此,第一个假设是:

H1:政府法律法规等级越高,组织的素质就越好。

《政府采购法》规定了治理与运作相分离,融入了制衡机制,作为公共采购的一项基本原则。与中国自上而下的现实相适应,这些监管机构对买家、政府采购中心和供应商拥有一定的权力,处理投诉和上诉,并在必要时对招投标过程进行现场监督。建立了各种监督机构、委员会和办公室,对不同的公共采购类别进行监督。这些监管机构可以隶属于市政府、财政部门或一些委员会。各种研究报告称,中国的监事会可以作为一种积极的治理机制,为投资者提供价值并阻止企业欺诈。虽然不同的监管组织可能会采取不同的做法,但作者预计这些做法将对公共采购供应商产生总体上的积极影响。假设2表述如下:

H2:监督水平越高,组织素质就越好。

最近成立的以合并各种公共采购的政府采购中心已带来三大好处:一是政府采购中心集中了所有公共资源采购活动,并采用了有效和及时的政府调整和控制;二是政府采购中心深化了知识和技能,保持了标准化的程序和措施,提供了标准化的沟通渠道,并利用了与不同买家的规模经济;三是政府采购中心发展了维护中央数据库、提供上网平台和与供应商保持一致关系的能力。政府采购中心的组织结构是自上而下来实施公共采购的职能。简而言之,政府采购中心符合目标清晰、层级限制和集中化的自上而下一致运作的要求。政府采购中心还促进透明度的提升和问责制的强化,这对实施健全和公开的公共采购做法是不可或缺的。组织透明度与组织行为诚信和组织绩效呈正相关。因此,假设3如下:

H3:政府采购中心的管理水平越高,组织素质就越好。

应当指出,买方(公共机构)、政府采购中心和监督机构是评估采购供应商诚信的各方。有关战略管理的文献发现,诚实的供应商具有更高的诚信,会给买家带来更好的结果,应该予以选择。

政府采购中心已经建立了公共采购供应商数据库,在中心的官方网站上列出了他们的诚信记录和诚信违规行为。有过去诚信违规记录的采购供应商在评估期间得分较低,甚至可能被列入黑名单,这取决于其诚信违规行为的严重程度。采购供应商也可以选择向政府采购中心和监管机构投诉,以对其竞争对手违反诚信的行为提出异议。换句话说,如果采购供应商表现出优秀的诚信行为,他们就有可能增加销售、提高买家满意度、增加投标机会、减少其他各方的投诉和减少监督机构的惩罚。这些更高水平的组织动机往往会给组织更多激励,促使其表现更好。假设4表达如下:

H4:组织动机水平越高,组织素质就越好。

保持素质属性的组织通常有正式、明确和一致期望行为守则,奖励采取负责任行动的员工,惩罚违反诚信的员工。采购供应商中有一些黑名单,它们报告虚假的资格和伪造的业绩文件、财务、人事状况以及有关其产品和服务的信息。以下是供应商涉及的不当行为:与其他投标人串通招标材料,与其他投标人合谋,私下与采购机构员工沟通,与其他投标人谈判。不良供应商也可能以不合理的高价提供质量低劣的产品。良好的组织素质应该有助于减少信息、投标和产品方面的诚信违规行为。换言之,有了行为守则和正式、明确及一致的期望,雇员便完全明白违反诚信的行为,以及他们应该维护的正确行为。通过奖励员工负责任的行为和惩罚违反诚信的行为,员工有动力不做任何违反诚信的行为。假设5表述如下:

H5:良好的组织素质可以减少诚信违规。

控制变量

为了充分考虑组织间差异性,本文提出四个控制变量:组织收入、员工数量、竞争和环境。本研究应用衡量组织规模的两种指标(组织收入和员工数量)来表示组织的复杂性。组织规模作为重要控制变量的另一个原因是:较大规模的组织能够竞标更复杂和更高价值的项目。竞争性对参与公共采购的组织有直接的影响:组织必须面对的刚性程度和整体市场(竞争)状况。竞争与不断增加的不道德行为、欺骗和不道德谈判策略的滥用等有关。组织环境有三种类型,分别为先进的、平衡的和发展的组织环境。中国的改革开放始于沿海(先进)地区,然后延伸到其周边地区和重要城市(均衡),最终蔓延到西部和北部发展中地区(这些地区的经济远远落后于沿海发达地区)。

研究方法

在借鉴已有大量文献和深度访谈管理者的基础上,本文所用研究方法得到了进一步改进。同时,结合已有相关测量量表和笔者十年的实地研究经验,本文改进了测量量表。随后有五人预先填答了该调查问卷,其中三人是公共管理和供应链管理领域的专业研究人员,另外两人来自产业界或实务界。这里的预调查和对管理者的访谈确保了问卷内容的效度(见附录和下文阐述)。

基于中国自上而下的管理现状,作者调查了法律法规和监督的明确性、充分性、一致性和执行性。为了摸清政府采购中心管理状况,作者对其平台、数据库和透明度进行了调查。本研究亦将销售额、采购人满意度、投标机会、其他各方投诉及监管机构处罚作为组织动机的构成要素。销售额和采购人满意度的关联性较弱,因此这二者在接下来的分析过中被排除在外。组织素质包括以下因素:行为规范、正式的期望、明确一致的期望、奖惩。但奖惩因素在后来的分析中由于因子载荷较小而被排除在外。信息、投标和产品层面的造假均可损害或降低交易忠诚度。信息造假包括伪造资质和业绩文件、财务和人事信息以及产品和服务信息。投标违规行为包括与其他竞标者交流标书内容、串标与操纵投标、与采购代理机构员工私下沟通以及与其他竞标者谈判等。产品违规通常表现为价格明显高于正常水平和产品质量低劣等。

2014年春,笔者获得了某一地级市政府采购中心的供应商数据库。然后,本研究从该数据库随机选择了800家供应商,将问卷通过电子邮件发送给他们的主要销售经理,并在调查文件封面附上研究目的。为了从受访者那里得到诚实的回答,同时克服潜在的无应答偏见,本文采用了学术报告、匿名和保密三种标准技术。

学术报告:封面信阐明调查的目的是为了学术研究,只会公布汇总的统计结果;

匿名性:作者通过第三方网络调查服务商收集数据,并设置了匿名回复。这意味着所有被调查者的身份信息,包括IP(互联网协议)地址和计算机信息,都不会被存储。换句话说,作者无法确定受访者的真实身份。与面对面交流和书面(纸面)表达相比,人们更倾向于通过电脑输入方式针对敏感问题给出更诚实的答案。

保密性:调查数据仅限于研究团队使用,不允许与其他任何人共享数据。

在新兴经济发展背景下,中国法律体系比较薄弱,人们的法律意识也比较淡薄。此外,法律法规缺乏统一性和粘合力,加之资源不足、现行法律条块分割、处罚力度不够,最终导致公共采购违法行为的处罚执行力度较弱。受访者对敏感问题表现出更开放的态度,能够更诚实地回答这些问题。

值得注意的是,本研究采用的调查方法与学术文献和政府机构使用的调查方法是一致的。同时多数研究与政府和组织的程序类似,调查中询问的敏感问题主要涉及不道德行为、犯罪历史、非法药物使用、堕胎和性行为以及收入等。事实上,在过去的30年里,社会调查内容已经深入到了越来越敏感的话题。例如,自从1971年联邦政府发起了一系列反复进行的研究用来估计非法药物使用的普遍程度。其调查经历了最初的全国药物滥用调查,到后来的全国家庭药物滥用调查以及当前的全国药物使用和健康调查。另一个众所周知的例子——国家犯罪伤害调查 (NCVS),是由美国司法统计局实施的一项个人自我报告调查。通常被称为犯罪黑暗数字的未报告犯罪数据,从未成为官方犯罪数据的一部分,这也导致了另一种衡量犯罪方法的建立——自我报告数据。自我报告数据可以通过两种方法获得: (1)访谈法,询问某人有关非法活动的问题。(2)问卷法,通常是匿名的。中国政府也越来越多地使用个人自我报告调查法。中国政府也越来越多地实施自我报告调查。例如,中国国家安全生产监督管理局开展了一项关于安全生产的全国性匿名自我报告调查,其中许多调查内容中询问受访者是否有违法行为。在匿名调查中,当受访者面对敏感问题作出诚实回答时,他们不需要为此承担任何相应后果。

如果受访者不能回答这些问题,问卷的封面信要求他们将问卷转发给最合适回答问卷的人。在第一轮中,有效回收问卷97份。随后两位作者在发出问卷两周后通过电子邮件提醒被调查者,有效回收问卷52份。于是,本研究共收到149份有效问卷,有效回收率约为18.6%。该回收率处于近年来典型调查问卷回收率区间(10%至20%之间)范围之内。

为了评估无应答偏差,本文检验了早期和晚期回应的差异。作者将所有的回应分为早回应和晚回应两组,发现这两组之间没有显著的差异。这表明数据中可能不存在无应答偏差。

表1概述了受访者和回应公司概况的详细背景资料。作者采用了中国国家统计局和《中小企业促进法》中的行业和公司规模定义。大部分受访的级别为经理及以下,这表明受访者是公司的一线员工。他们的意见反应了中国公共采购的真实情况。接受调查的这些公司通常覆盖所有地区和行业,涵盖所有的所有制类型。这些公司公共采购所占的总业务份额也各不相同:例如,占业务总量的0-10%,11-20%,21-30%,31-40%和41%以上。因此受访者能够较好地代表公共采购供应商。在所有制方面,由于外国公司在公共采购方面受到了某些限制,因此只有2%的外资公司。

表格1 受访者/受访公司基本情况

特征 | 占比 |

头衔 | |

副总裁 | 4.0 |

董事 | 13.4 |

经理 | 29.5 |

其他 | 53.0 |

行业 | |

电机设备 | 4.0 |

通讯与信息技术(IT) | 25.5 |

建筑 | 24.8 |

环境与公共设施 | 8.1 |

家具 | 11.4 |

其它 | 26.2 |

所有权 | |

国有 | 4.7 |

集体 | 8.7 |

私人 | 70.5 |

合资企业 | 12.8 |

外商投资 | 2.0 |

地区 | |

中国东南沿海地区 | 18.8 |

中国中部地区 | 54.4 |

中国西南地区 | 12.1 |

中国西部地区 | 2.0 |

中国东北地区 | 8.7 |

经济环境 | |

先进 | 28.9 |

均衡 | 59.1 |

发展 | 12.1 |

员工数量 | |

0-199 | 54.4 |

200-1999 | 25.5 |

2000-19999 | 16.1 |

20000及以上 | 3.4 |

收入(人民币10000) | |

0-2999 | 27.5 |

3000-29999 | 28.2 |

30000-299999 | 20.8 |

300000-2999999 | 11.4 |

3000000及以上 | 10.7 |

出售给政府采购的部分业务 | |

0-10% | 24.8 |

11-20% | 26.2 |

21-30% | 18.1 |

31-40% | 12.8 |

41%及以上 | 16.8 |

表格2 诚信违规

项目 | 平均数 | 标准差 | 同意和非常同意(%) |

信息违规 | |||

I1 | 2.24 | 1.36 | 27.2 |

I2 | 2.17 | 1.31 | 19.7 |

I3 | 2.18 | 1.42 | 23.1 |

竞标违规 | |||

B1 | 2.24 | 1.27 | 22.5 |

B2 | 2.20 | 1.26 | 20.9 |

B3 | 2.56 | 1.25 | 25.6 |

B4 | 2.33 | 1.35 | 21.6 |

产品违规 | |||

P1 | 2.36 | 1.16 | 19.6 |

P2 | 2.26 | 1.25 | 20.3 |

资料来源:根据作者的调查数据和计算得出。

数据分析和结果

SPSS 18和Smart PLS 3.0是用于分析数据和测试模型的两个应用软件。考虑到样本量,相比基于协方差的结构方程模型选择偏最小二乘法(PLS)更加合适,特别是在中国公共采购的理论尚未建立的情况下,作者使用PLS来评估测量和结构模型。使用n = 5,000的bootstrap程序来检验因子加载和路径系数的重要性。

诚信违规

表2显示了诚信违背的情况。对于每一个问题,回答者从强烈不同意(=""1)到强烈同意(=5)中选择所有可能的五个答案,平均数在2.17到2.56之间,标准差在1.16到1.42之间。相当一部分被调查者同意或强烈同意他们有违反诚信的行为:从19.6%到27.2%不等,平均为22.3%。这表明受访者很可能发表了他们诚实的意见。

测量模型

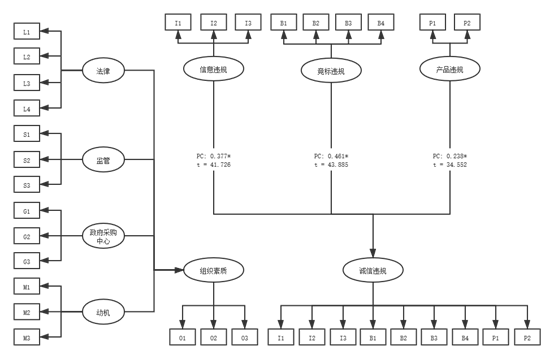

作者分两个阶段构建了一个二阶模型。在第一个阶段,如图3a所示,使用重复指标方法获得了低阶成分的潜在变量得分。在第二阶段,这些潜在变量作为高阶分量模型的显性变量,如图3b所示。

在社会科学研究中,研究人员经常观察到较弱的外部负荷。根据文献中的建议,作者在分析中排除了弱变量。外部荷载小于0.40的因素被直接从研究考虑中去掉了。外载荷在0.40到0.70之间的变量项也是如此,如果剔除它们会导致综合信度和提取的平均方差(AVE)的增加。作者在29个项目中去掉了4个可变项目。

图3a. 结构模型-第一阶段

注:* p < 0.01; PC=""路径系数

图3b. 结构模型第二阶段

资料来源:根据作者的调查数据和计算得出。

如表3所示,所有因子负荷在0.001水平上都是显著的,这表明了项目水平可接受的收敛效度。所有平均方差均大于0.5,说明在结构层次上的收敛效度是可以接受的。所有Cronbach的α值都大于0.7,综合信度大于0.8,这表明了可以接受的可靠性。如表4所示,焦点结构的平均方差平方根大于焦点结构与其他结构之间的相关性,表明可接受的判别有效性。结构间的相关性相对较低(<0.7),表明数据中不存在不适当的共同方法偏差。此外,调查还包括一个标记变量:受访者“关于中国高中生是否应该接受海外高等教育”意见。标记变量与任何构念均无显著相关,相关系数的绝对值小于0.1。这个标记变量进一步证实了没有不适当的共同方法偏差。计算方差膨胀因子(VIF)来检验共线性。如表5所示,VIF小于5,表明不存在共线性。因此,测量模型是可接受的,然后使用数据对结构模型进行如下测试。

表3 测量模型

项目 | 载荷 | t值 | 综合信度 | 平均方差 | α |

法律 | |||||

L1 | 0.821 | 12.269 | 0.900 | 0.693 | 0.854 |

L2 | 0.824 | 11.896 | |||

L3 | 0.858 | 16.388 | |||

L4 | 0.827 | 9.454 | |||

监管 | |||||

S1 | 0.893 | 12.576 | 0.921 | 0.796 | 0.873 |

S2 | 0.884 | 14.622 | |||

S3 | 0.900 | 14.894 | |||

政府采购中心 | |||||

G1 | 0.837 | 21.487 | 0.866 | 0.684 | 0.769 |

G2 | 0.819 | 11.331 | |||

G3 | 0.825 | 18.871 | |||

动机 | |||||

M1 | 0.747 | 9.258 | 0.838 | 0.633 | 0.708 |

M2 | 0.848 | 20.987 | |||

M3 | 0.789 | 9.003 | |||

组织素质 | |||||

O1 | 0.854 | 33.036 | 0.852 | 0.658 | 0.743 |

O2 | 0.819 | 22.18 | |||

O3 | 0.757 | 11.42 | |||

信息违规 | |||||

I1 | 0.965 | 70.529 | 0.973 | 0.923 | 0.958 |

I2 | 0.961 | 127.08 | |||

I3 | 0.956 | 105.43 | |||

竞标违规 | |||||

B1 | 0.913 | 35.987 | 0.947 | 0.817 | 0.925 |

B2 | 0.930 | 76.778 | |||

B3 | 0.842 | 30.235 | |||

B4 | 0.928 | 81.435 | |||

产品违规 | |||||

P1 | 0.950 | 103.49 | 0.948 | 0.900 | 0.889 |

P2 | 0.947 | 85.58 | |||

诚信违规 | |||||

I1 | 0.891 | 35.593 | 0.964 | 0.751 | 0.958 |

I2 | 0.900 | 48.058 | |||

I3 | 0.862 | 31.986 | |||

B1 | 0.855 | 27.612 | |||

B2 | 0.898 | 49.13 | |||

B3 | 0.790 | 24.129 | |||

B4 | 0.899 | 44.778 | |||

P1 | 0.861 | 37.625 | |||

P2 | 0.838 | 31.949 |

表格4 结构相关性

法律 | 监督 | GPC | 动机 | 组织素质 | 诚信违规 | |

法律 | 0.833† | |||||

监督 | 0.567 | 0.892† | ||||

GPC | 0.674 | 0.633 | 0.827† | |||

动机 | 0.451 | 0.501 | 0.38 | 0.796† | ||

组织素质 | 0.305 | 0.279 | 0.404 | 0.451 | 0.811† | |

诚信违规 | -0.24 | -0.03 | -0.254 | -0.203 | -0.388 | 0.867† |

注释:GPC表示政府采购中心;

†表示对角线上AVE的平方根

表格5 方差膨胀因子

组织素质 | 诚信违规 |

法律 | 2.046 |

监督 | 1.974 |

GPC | 2.207 |

动机 | 1.413 |

组织质量 | 1.180 |

信息违规 | 3.004 |

投标违规 | 3.797 |

产品违规 | 3.242 |

注释:GPC表示政府采购中心

结构模型

作者进行bootstrap分析,得到了T值和相应的显著性水平。结果如图表4。对组织素质的解释变异为26.1%,而诚信违规的解释变异为26.5%。Falk和Miller提出解释的变化值在总变化值中占10%的阈值,因此,该模型显示了可接受的可预测性。在此基础上,对每条路径进行检验,以检验假设。

与理论相反,法律法规对组织素质的影响并不显著(t=""0.300;"" p=""0.764),"" 这表明假设1不被支持。从监督到组织素质的路径t值为0.910,对应的p值为0.363,说明假设2也没有得到证实。

图表4 具有控制变量的结构模型

Notes: ** p < 0.01; * p < 0.05; ns: 在0.05水平上不显著; PC=""路径系数.

在管理方面,收入较高的公司违反诚信的可能性更高(p="0.016),而员工数量较多的公司违反诚信的可能性较低(p=0.080)。竞争并不会导致更多的失信行为(t=1.518;p=0.130)。同样,区域差异对失信的影响也微乎其微(t=0.867;p" = 0.386)。

结论与讨论

总体而言,本研究的贡献体现在以下三个方面:第一,本研究提出了一个检验公共采购供应商诚信的理论模型;第二,研究发现,法律法规和监管对供应商诚信没有显著影响;第三,政府采购中心和组织动机对防止失信行为具有重大影响。

本研究的创新之处在于作者主动将组织诚信管理应用于公共采购领域。研究成果包含我国公共采购的三个要素:公共采购实施模式;组织理论中的诚信管理;以及公共采购方面的诚信。

研究结果表明,现行法律法规对中国公共采购供应商的诚信没有影响,这与常理相悖,特别是在中国政府出台了一套涵盖所有类别公共采购的法律法规之后。这一发现虽然有争议,但可能有一定的道理。以往的研究(实地研究和访谈)和文献结果表明,我国公共采购中最重要的两部法律《招标投标法》与《政府采购法》之间存在着明显的冲突。一些现行的法律法规往往适用于某一类公共采购,对其他类别可能产生的影响缺乏系统的看法。在实际执行方面,许多现行的法律法规在各政府机构的管理下存在脱节,缺乏足够的约束力。这些发现与文献中的其他结果相一致,并为政府决策者和企业提供了宝贵的见解。

此外,调查结果还表明,现有监管对公共采购供应商的诚信也没有影响。监管方面的挑战与前面所讨论的法律法规的挑战相类似。我国目前的监管是分散的,因为监管机构由具有不同的权限和权力的不同部委/政府/委员会组成,进而可能导致对公共采购采购行为的监管方面存在分歧。

相比之下,关于政府采购中心的研究产生了建设性的成果,特别是在平台、数据库和透明度方面。现有的文献和过去的研究表明,这三个因素是政府采购中心成功运行的关键。作者们此前曾向中国政府提出一致建议,即建立统一的政府采购中心,通过适当的网络平台、适当的数据库和透明度全面执行整个采购过程。这些建议正在逐步被采纳和实施——建立了更集中的政府采购中心;越来越多的采购中心建立了自己的数据库和平台以提高透明度;越来越多的政府采购中心开始使用网络信息系统。作者将本次研究的结果与之前使用不同数据和不同研究方法(即实地研究、访谈和调查)的其他研究进行了三角分析[1]。这种方法是克服调查研究中的无反应偏差和常用方法偏差的理想方法[2]。

为了提高法律法规和监管在中国公共采购中的有效性,笔者建议中国政府重新审议《招标投标法》和《政府采购法》,并制定《中国公共采购诚信法》。其他相关法规也需要统一整合,形成较大的约束力。在统一政府采购中心后,可以实施监督改革。此外,必须以统一的组织结构集中监管所有公共资源交易。作者预计,如果中国政府将法律法规和监督与政府采购中心的改革相结合,法律法规和监督将对组织质量产生积极影响。这对中国政府采购的未来发展至关重要。

在组织层面,研究结果直接表明良好的组织动机会导致更高的组织质量,进而导致更好的组织诚信。因此,中国的公共采购需要加强和维持适当的激励机制(如更高的投标机会、更少的投诉和更少的处罚),以激励更好的组织诚信。这一发现进一步采用了对政府采购中心的建议——网络平台、适当的数据库和提高透明度——这对于区分供应商和建立适当的激励机制至关重要。

组织必须制定和建立行为准则,并在做出负责任的选择方面为员工提供明确和一致的期望。良好的组织素质可以减少在信息、投标和产品/服务中可能导致诚信破坏的紧张关系。一些公共采购供应商已经率先采取了这种诚信管理方式,并取得了良好的效果。

研究局限与未来研究方向

在调查中很难得到绝对诚实的回答,特别是涉及到的一些敏感问题。作者在广泛查阅文献的基础上,坚持了学术报告、匿名性和保密性相结合的方法。但是,在回答有关投标不道德方面的问题时,受访者可能仍会有所保留。未来研究的一个改进建议是使用列表实验来获取真实的答案。此外,未来的研究可能会应用包括访谈和实地研究等其他研究方法,以调查公共采购供应商的诚信违规行为。

作者:

李晓明,美国田纳西州州立大学商学院工商管理系

王丛虎,中国人民大学公共管理学院

赖福军,美国南密西西比大学商学院

本文刊登于《China: An International Journal》

原文网址:https://muse.jhu.edu/article/756362

翻译:中国人民大学公共资源交易研究中心

参考文献略